SFC政策研究支援機構とは

SFC政策研究支援機構とは、1999年に慶應義塾大学の卒業生有志が寄付を集めて基金を作り設立されたもので、現在も先輩塾員や一般社会人や企業などから貴重な寄付を頂き、学生が自発的に未来の日本が直面する問題を発見して、解決の方策を探ることを目的とし、フィールドワークを研究する学部生への研究助成をする制度です。

これまで24年間の助成実績やフィールドワーク研究の成果があり、他大学にはないユニークな支援制度です。また大学院生の研究への助成はありますが、学部生への研究助成は本機構の他にはほとんどありません。

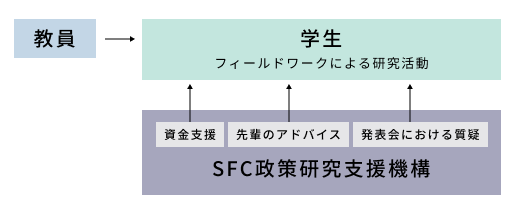

本制度は、SFC政策研究支援機構からの助成金により、SFCの総合政策学部、環境情報学部に所属する学部生の国内のフィールドワークの研究プロジェクトを、教員・OB・学生が一体となって指導・助成する制度です。

基本方針

本制度は、「フィールドワーク」を行うことを前提にした研究テーマで、「SFC政策研究支援機構」の基本方針に基づいた研究に助成しますが、「SFC政策研究支援機構」の基本方針は以下の通りです。

- 1. フィールドワーク研究が基本になっていること

- 社会が直面している課題を取り上げ、それをフィールドワーク研究で、現場に出向いて新たな発見なども含めて、調査・分析し、解決の方策などをまとめる現場重視の考えが助成の基本です。

例えば、フィールドワークの研究には、地域の産業の振興、市民活動の拡充、教育、観光、環境、文化、コミュニティの活性化、災害からの復興など様々な分野があります。

- 2. 実証研究になっていること

- 過去の文献からの理論研究も必要に応じて大事ですが、それだけにとどまらず、より実証的な研究を重視します。

- 3. 問題発見・解決型の政策研究になっていること

- フィールドワークで問題の所在を発見し、それをどう解決していくかの分析や提案などの政策研究を重視しています。そこでの学生ならではの創造的なアイデアや新たな発想によるアイデアなども尊重します。

- 4. 未来志向になっていること

- 過去の分析だけではなく、フィールドワークで得た実証分析などを通して、未来につながる提言や解決のための提言や政策を具体的に目指した研究を求めます。

本研究には、「先輩塾員、教職員、学生との世代間連携」による指導があります。

これにより学生は先輩塾員や教職員に対し、年度初めに研究テーマや問題意識のプレゼンや中間発表や年度末での成果発表などを行い、質疑応答や意見交換などを通して、より視野を広げた多角的な分析や発想の重要性を学び、深みを増した研究ができ、学生自身の成長にもつなげることができます。

それが本研究プロジェクトの大きな特徴の一つになっています。助成を受けた研究は、指導教員の元、学生の主体的な研究活動で行われます。

フィールドワーク研究の意義について

フィールドワーク研究は、社会人になってから仕事を進めていく上で大いに役立ちます。

学生時代にフィールドワーク研究の考え方や手法などを身に着ければ、社会に出て営業活動の中心を占める「コンサル営業」で、活躍することができます。

フィールドワーク研究とは、社会での様々な課題に対し、自分で仮説を立て、現場に自ら出向いて、相手側(現地側)の立場に寄り添って聞く傾聴と情報交換の対話が必須になります。自分の目で見て、聞いて納得し、実態を多面的に把握し、分析し、論理を組立て、解決策を見出す研究です。

現在、中小企業庁が打ち出している、主に中小・中堅企業向けの経営支援が、「伴走支援コンサル」であり、フィールドワーク研究的なコンサルテーションです。これからのミドルクラスの企業に対するコンサルテーションは、コンサルタント役の金融機関や行政機関、また、税理士・公認会計士・弁護士・中小企業診断士などの地域の資格支援者が、企業経営者の経営理念や日常の業務活動まで踏み込んで、その経営者の経営課題を、ともに見つけ出し、その課題に対して、カウンセリングやコーチングの手法で、コンサルテーションを行うことになりますが、この伴走支援の典型モデルが、「フィールドワーク」の手法です。

これからのビジネス界における営業活動は、現地に行って見たり聞いたりする時に、相手側の立場に寄り添って聞く傾聴の姿勢が大事であり、また多様な人との対話を行うことが必要です。そして、実態を把握し、多角的な視点からの分析や専門家の知見も活用して、ヒアリングばかりではなく、相手側と一緒になって考え、解決策を見出して行動しなければなりません。ヒアリングを受ける相手の方々に対し、研究者は共感性を持つことが何よりも大事です。

SFC政策研究支援機構では、OBや先生が学部生のフィールドワーク研究について、研究テーマや中身の支援を行い、多面的なアドバイスをし、寄付なども含め支援しています。

研究助成を院生ではなく学部生に行っている例は少なく、且つフィールドワーク研究に力を入れて指導するSFC政策研究支援機構が果たす役割は極めて大きいものがあると言えます。

学生の研究へのOBから質疑応答・アドバイスの年間スケジュール(年3回)SFCにて

- 1. 審査会

- 7月土曜日:学生の1年間のフィールドワーク研究のプレゼン及びOBからの質疑応答・審査会(学生からのプレゼン20分、OBからの質疑応答・アドバイス15分ほど)

審査会の1次審査は、大学側が書類等で行い、最終審査をOBや教員の目の前で、学生が資料などを基にプレゼンを行い、質疑応答を行う。その後理事会で採択案件を決定し、寄付助成金の配分額も審査・決定する。

理事会では、そのほか機構の運営や今後の方向性などについても議論し、決定する。

- 2. 中間報告会

- 10月平日13:00~14:30;教員の寄付講座の授業の中で、フィールドワーク研究の中間報告を行い、OBからの質疑応答やアドバイスを行う。教室でのリアル参加のほか、オンラインでの参加も可能

- 3. 最終発表会

- 3月土曜日:フィールドワーク研究の最終成果発表を学生が順番に行い、OBからの質疑応答を行い、最終の評価やアドバイスを行う。終了後、理事会を行う。

寄付のお願い

学生が研究や調査を自らの力で行う際、金銭的負担に限界があり、十分な成果を得るのが難しい場合があります。こうした課題に対応するため、「SFC政策研究支援機構」は、研究に必要な調査活動の一部を学生に対して支援しています。この取り組みでは、募集や審査などを大学と連携しながら進めています。

私たちは、学生が研究に専念できるよう、経費面で少しでもサポートしたいと考えています。この支援に対する学生の期待は非常に高く、大学や教員からも高く評価されています。

こうした事情をご賢察のうえ、学生の研究活動の負担軽減のためにご理解とご支援を頂きたく、ご寄付を賜わることができましたら、大変ありがたく思います。

賜りました温かいご寄付は大学側に振り込み、責任を持って指導教授の元での学生の「研究助成」や教授によるフィールドワークの「寄附講座」に使わせていただきます。

なお、毎年12月には大学からお礼状、学校法人慶應義塾名義での領収書や確定申告の際の税額控除等の証明書等が郵送され、また『三田評論』にご寄付者としてお名前が掲載されます。

ご寄付の振込先は以下の通りでございます。よろしくお願い申し上げます。

【ご寄付の入金口座】

三菱東京UFJ銀行 たまプラーザ支店 普通預金

口座番号:0239162

口座名:SFC政策研究支援機構 代表 佐藤武男

寄附講座

毎年秋学期に開講。本寄付講座は、全国の社会イノベータが取り組むユニークな事例を参照しつつ、これからの地域づくりやコミュニティ活性化にむけた具体的方策、プロジェクト企画の方法を、実践的な観点から学ぶ。講義では、SFC政策研究支援機構の助成を獲得し既に実践を行うプロジェクトを紹介・議論したり、地域にイノベーションを引き起こす実践者をゲストスピーカーにお迎えしたり、さらに地域活性化事例に学びながら、地域づくりの可能性や課題、解決策、そのなかで大学や学生の役割などを議論する。

対象となる学生は、実際に地域でのプロジェクト活動を計画または推進している学生、地域連携や地域協働に関心のある学生、SFC政策研究支援機構のフィールドワーク助成を既に受けている、もしくは検討している学生などとする。最終成果として、地域を知り、その課題解決につながるプロジェクト計画を立案・検証し、授業内で発表する。これらを通じて、地域大学連携、地域再生をイノベーティブに推進するために必要な実践知を学ぶ。